INJ講師ソテイーヴン先生のカンボジア語ワンポイントレッスン&コラム

Vol.1 カンボジアの宗教と出家

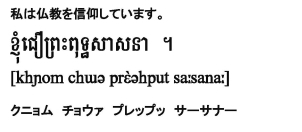

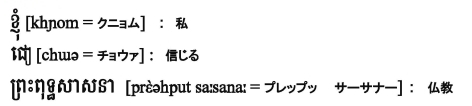

■ 今回のクメール語フレーズ

■ 単語

2世紀頃、多くのインド商人が東南アジアへ貿易に訪れました。その時から、東南アジア諸国はインド文化の影響を受けるようになりました。カンボジアもその例外ではありません。カンボジアがインドから強く影響を受けたのは、インドの宗教であるヒンドゥー教でした。そして、13世紀に至るまで、ヒンドゥー教はカンボジア社会に浸透していきました。言語(サンスクリット語と呼ばれる古代インド語)、法律、遺跡の作り方などのインド文化も、宗教と一緒に入ってきました。

ヒンドゥー教が入る前まで、カンボジアの人々はネアック・タという精霊信仰を信じていました。日本でも、6世紀頃に韓国や中国から仏教が伝来する前には、日本特有の神道が信仰されていましたが、それとよく似ていますね。

6世紀~12世紀中頃までヒンドゥー教の神々であるシヴァ(Siva)神、ヴィシュヌ(Vishnu)神、ブラフマ(Brahma)神が強く信じられていました。しかし、12世紀末~13世紀中頃には大乗仏教へと変わり、観世音菩薩(ロケシュヴァラ)の神様が信仰されるようになりました。

シヴァ神 フランス国立ギメ東洋美術館所蔵。 ヴィシュヌ神、アンコール・ワットの西門(12世紀)。

現代のネアック・タとして、クメール人に信仰されている。

ブラフマ神、フランス国立ギメ東洋美術館所蔵。

バンテアイ・チュマー寺院(12世紀末)。大乗仏教の観世音菩薩の神様。

日本でも、12~13世紀頃に京都で同じ大乗仏教が信仰されていたと言われています。カンボジアでは13世紀末頃、ヒンドゥー教から上座仏教(Theravada Buddhism)へと変わっていきました。また、その時の宗教変遷はカンボジアだけではなく、東南アジア各地にも起こりました。カンボジアでは上座仏教が現代に至るまで信仰されています。

仏教徒である私自身は1週間ほど出家したことがあります。カンボジア人全員が出家をするわけではありませんが、功徳を積むことになるので、カンボジアでは出家はよいこととされています。出家する期間は、3日間、1週間、1ヶ月、3ヶ月、1年間など様々です。1970年代以前は、田舎の人々(男性)のほとんどが出家しました。

出家にはいろいろな意味があります。まず1つには、出家することにより、知識を増やし、社会のことを知り、真の男になるといわれています。そして、周囲の人々も「人間的に偉くなった」とみなします。2番目に、大人の男性として、結婚ができるようになると考えられています。そして、最後に「ボーッ・サォンクーン・マタイー(母に善行を返す)」という意味があります。出家している間は、朝と昼の1日2食だけで、1日の大半は、お経を読んだり、僧侶の話を聞いたり、瞑想をして過ごします。このように、大変厳しい出家の修行をすることにより、改めて母親の愛情を感じることができます。すなわち、私達が子供から大人になる時期に、これまで自分を一生懸命育ててくれた母親の苦労を自分自身も感じて、母親に感謝することができるのです。

上座仏教の仏像。アンコール・トムの中にある。

バンテアイ・クデイ寺院。 僧侶を招いて「バンッ・スコール」の儀式を行う。

「バンッ・スコール」は、「亡くなった親戚や知人が天国に行けるように」また「我々が生きている間、幸せになるように」祈る儀式。